Raúl Domínguez Cerezo

Jamás pensó que sucedería, pero en menos de una semana de haber publicado el anuncio en “barter&sales.com”, una mujer, cuyo perfil le pareció de lo más cotidiano del mundo, lo contactó: “Acepto la propuesta. Cambio cosas personales por otras cosas personales. No venta. Cero cuestionamientos.”

Aquella mañana la ciudad de Manhattan despertó envuelta en una capa de nieve, el canto del viento era gélido y el horizonte parecía una pálida cortina a lo largo y ancho de los rascacielos. Miró en el celular su agenda del día y citó a la mujer a las seis de la tarde, tiempo suficiente para guardar los objetos en una maleta que, al fin, dejaría su hogar, su alma, su dolor.

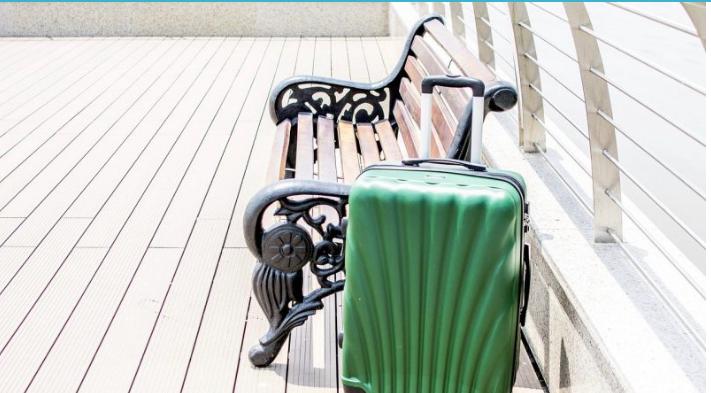

Llegó al High Line Park cinco minutos antes de la hora pactada. Tomó asiento en una banca justo enfrente de las vías del tren y del río Hudson. Mientras divagaba en un oleaje de pensamientos, una mujer delgada, de cincuenta años, con unos rizos dorados cubiertos por un gorro de estambre y chamarra de piel verde militar, se sentó a su lado sin decir una sola palabra. Supo al instante que era ella porque sus pupilas fueron dos presas de agua que en algún momento colapsaron, al igual que las suyas semanas antes. Mutuamente se reconocieron. No fue necesario presentarse.

—Esto es lo que traje —dijo ella con voz entrecortada, señalando una maleta beige de policarbonato.

Él intentó acercar la maleta. No fue fácil, pesaba quizás diez o doce kilos. Entonces decidió abrirla. Mientras deslizaba el cierre, diminutas luces lo deslumbraron. Sus ojos se reflejaron en un espejo infinito de constelaciones. Al interior había cuarzos, amatistas, citrinos, malaquitas, amazonitas, jaspes rojos y hasta un diente de megalodonte, con una belleza tal que parecían fuegos artificiales iluminando el cielo.

—Mi hijo me hizo prometerle que los conservaría —volvió a decir ella, pero ahora su voz se escuchaba acelerada, a punto de extraviar el juicio—. Según él, son escudos de sanación. ¡Puras mentiras! Ni siquiera estos malditos cuarzos lo salvaron del cáncer de colon. Con decirte que todo esto lo guardaba en el “ADN de la tierra”, así le decía a su espacio íntimo de coleccionista. ¡Qué ironía! Ahora el ADN de mi hijo está sepultado. Le juro que he estado a nada de amarrarme la maleta a los pies y lanzarme al río. ¿Por qué la ley de la vida no cumple su razón de ser?: la obligación de los hijos es enterrar primero a los padres, no al revés… Ahora todo esto es suyo, lléveselo, no lo quiero más.

Él estuvo a punto de sugerirle que los vendiera en una tienda de minerales o dejarlos en una casa de empeño, tal vez recuperaría algo de su valor original, pero recordó el acuerdo: cero cuestionamientos.

Entonces llegó su turno. Señaló la maleta.

—Aquí adentro hay discos de acetato. Mi esposa los coleccionaba. Desde que murió en el atentado del 11 de septiembre, he intentado escucharlos, pero no puedo, algo me pasa por dentro que siento una arritmia desesperante, a la primera nota musical me dan ganas de agarrar un cuchillo y cortar las venas de mi cuello, a las que ella llamaba de cariño “mis cuerdas musicales”. Su vida era la música. Todas las noches cuando regresaba del trabajo, lo primero que hacía era caminar al librero donde la esperaban sus discos de colección. Dependiendo su ánimo, era el disco que escogía: jazz, día difícil; blues, decisiones importantes; tango, cierre de proyecto; bossa nova o algún concierto barroco de Bach, debía yo dejar todo lo que estuviera haciendo para acariciarla a besos hasta terminar en la cama desnudos y abrazados… Por cierto, ¿tiene usted un fonógrafo?

Ella alzó la mano en señal de externar un comentario. Se arrepintió. Recordó el anuncio online: cero cuestionamientos.

Ambos permanecieron unos minutos en silencio. Lloraron al unísono sin cruzar una sola mirada. Los suspiros en su interior se desahogaron. Se abrazaron con el pensamiento.

Él se quedó contemplando la eternidad del río, pensando que esa noche, antes de dormirse, colocaría en el librero todos esos minerales que alumbrarían el pequeño espacio de la ausencia. Ella tomó la maleta y se fue directo a una tienda de antigüedades para comprar un pequeño fonógrafo. Llegó a su departamento y, justo a la hora exacta en que murió su hijo, recostada sobre el sillón con un llanto inconsolable, escuchó a todo volumen “Kiss me and say goodbye”, antes de volver a pensar en lanzarse al río.

Muy buen cuento, uno de mis favoritos 👏🏻🤩👏🏻

Me gustaMe gusta